在网络赌博游戏-游戏赌博 ,风景园林专业的本科设计教育始于一场跨学科的启蒙:一年级至二年级上学期,建筑学、城乡规划与风景园林三专业共筑“创意工科”基础平台——空间认知训练打破专业壁垒,形式操作课程融合手作匠心与数字思维,艺术感知与工程逻辑在此碰撞,培育出兼具想象力与执行力的设计根系。

当学科之树在共享土壤中扎根生长,二年级下学期成为景观学子专业分野的起点:从二年级下学期的景观建筑设计训练出发,到三年级场地叙事与复杂空间建构的深化,再到四年级景观规划与数字景观思维的前沿探索——我们以系列课程为纽带,串联起风景园林学习的认知进阶之路。本系列推送将全景呈现风景园林专业五门核心课程的教学脉络:既有低年级对设计思维、尺度感知与形式逻辑的扎实训练,也有高年级跨学科融合、社会性议题与参数化工具的多维探索,更有贯穿始终的生态智慧与人文关怀。

每一份图纸与模型,都是思维破茧的印记;每一次方案迭代,皆是设计者与场地对话的深情注脚。让我们一起走进2024年的课堂,感受景观规划设计课程的独特魅力。

二年级景观建筑设计

秦淮水畔·居游之所

课程名称:秦淮水畔·居游之所

课题类型:游戏赌博 风景园林专业本科二年级景观建筑设计课程

指导教师:陈烨、陈洁萍、李雱

参与学生:张潇兮、方鑫烨、史悠然、王玥、陈敏誉、宋畅、王雅丫、龚婉纯、杨茹惠、左涵竹、郑雅铭、张睿辰、韩宇科、张宇飞、林太辉、马悦亮、吴添翼、刘望辰、曹峻齐、黄宇航、彭渤、赵元昊、刘熙立

教学时间:2024.02.19-2024.06.06(16周)

一、课题背景

作为本科同学从建筑设计初步转向风景园林专业的第一个设计课程训练,本课题选择南京秦淮河滨水风光带中的景观建筑设计及其周边环境改造为题,希望帮助同学们形成有效应对环境的设计观念,建立专业知识群的衔接过渡。

内外秦淮河为南京重要的滨水风光带,也是南京老城重要的城市生活场所。自石头城公园北起,多年以来逐渐布置了产业园、公建和住宅,并留下大片公共绿地,但城市可达性并不理想。跨过草场门大桥,水木秦淮段紧邻南京艺术学院,为外秦淮河风光带中与城市关系密切,功能复杂的地段,正经历着新的一轮更新改造。为进一步提升沿岸景观,改善城市服务设施,拟在这草场门大桥南段滨水绿带中进行灵活的场地改造,并策划设计一座功能型景观建筑。要求充分调研场地自身与周边城市现状,挖掘场地 SWOT,依据南京市相关规范,策划功能与使用方式,并与城市及秦淮河景观形成积极互动,打造符合时代发展的出行舒适、全龄友好、开放活力、创新体验的滨水景观空间。

二、教学目标

1. 建立景观意识:思考景观设施、建筑、景观环境及人居环境之间的联系;

2. 塑造景观场域:掌握场地-空间-建筑-结构-材料联动深化设计与表达的能力。思考如何提炼场地特征并表达出来,如何让景观设施与建筑藏与显,并且尺度合宜,材质和谐,与环境相得益彰;

3. 理解设计目标:以人为本,思考如何利用场地规划组织场地中不同人群的行为,并满足无障碍设计的需求。

三、课程任务

分为三个阶段:

1. 场地设计(小组合作,1-4周):从场地调研开始,引导发现场地问题,提出场地设计策略,为景观建筑布局。

2. 小型景观构筑物(个人完成,5-7周):结合场地设计,从选址开始设计景观小品,引导从环境角度思考设计问题。

3. 功能型景观建筑(个人完成,8-14周):结合场地设计与景观小品设计体会,深化景观建筑设计,将其融入环境。

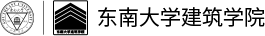

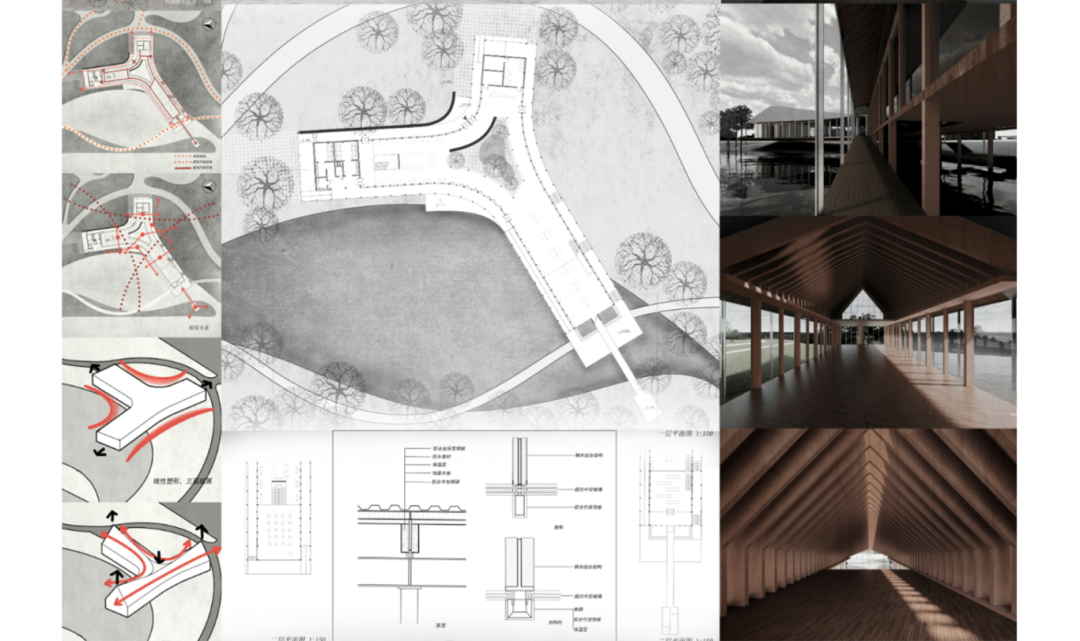

景观构筑物与景观建筑设计方法图示

四、学生分阶段成果展示

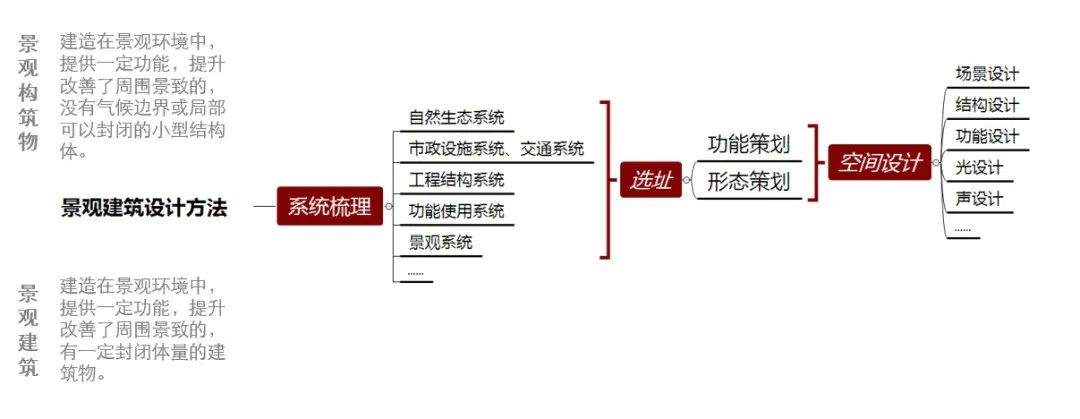

01 场地设计

总用地面积:约30000㎡(3 ha)

学生成果节选

成果点评

通过场地调研,同学们总结了场地具有位于秦淮河风光带的区位优势、文化底蕴强、人群活动丰富、微地形环境绿化茂盛的优势;但也有交通流线混乱、岸线生硬、景观空间利用不充分的问题,面对秦淮河水位波动的威胁,结合防洪规范提出适度改造防洪堤柔化水岸,激活水边活动的场地设计策略,并为景观建筑衔接城市街道与滨水空间,留出布局空间。

第一阶段成果:手绘总平面与场地轴测

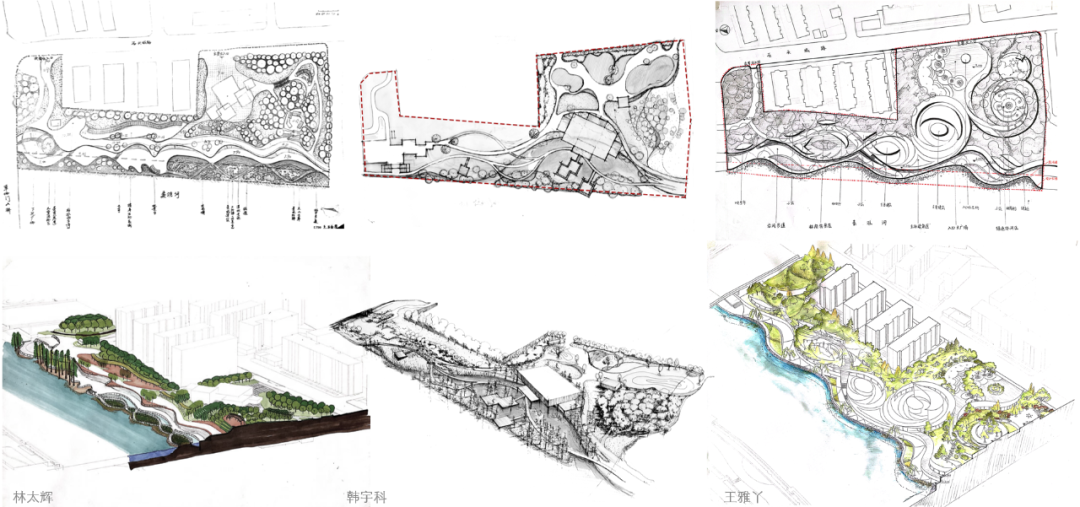

02 小型景观构筑物

构筑物覆盖面积自定,高度自定,并要论证体量高度的合理性。

学生成果节选

成果点评

这个小练习,让同学们脑洞大开,每个人都以自己独特的视角在小组共同完成的场地设计中选择了不同的位置设计景观构筑物,采用不同的功能、形态、结构、材料和环境互动,并深化到节点大样。刘望辰同学以万花筒为原型,在场地原地形改造的小丘顶上,用镜面不锈钢通过三棱镜原理做了一个眺望塔,既可眺望周边,也成为被望的焦点。

以万花筒为原型的小型构筑物

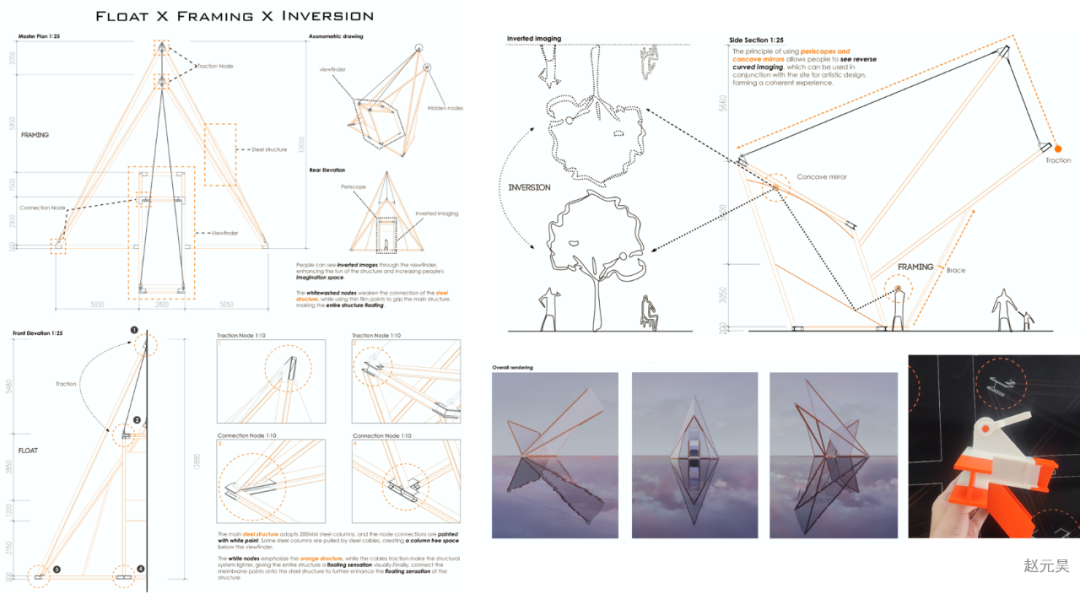

赵元昊同学做了一个可动的反射装置,位置选在水边,是为了在装置中可以观察到水中倒映的镜像,整体结构轻巧。

反射倒影的小型构筑物

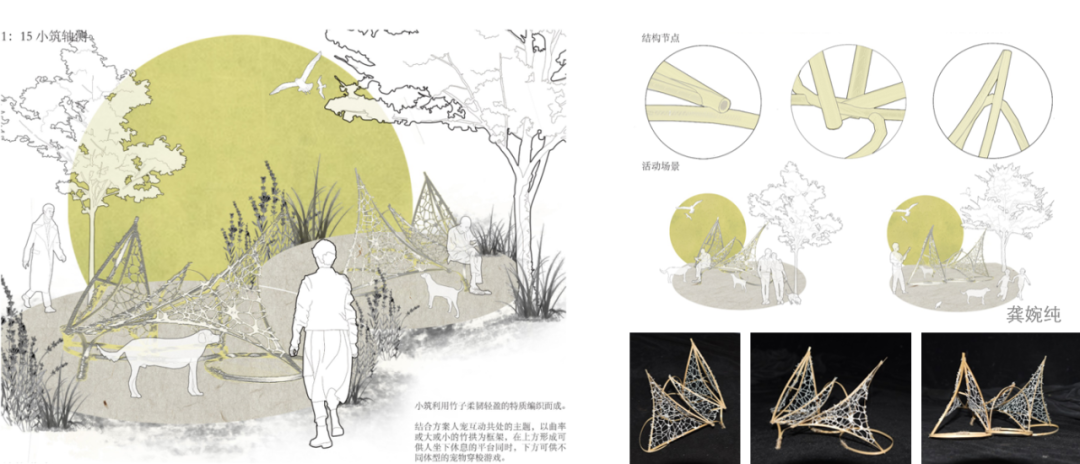

龚婉纯同学的小筑利用竹子柔韧轻盈的特质编织而成,为了呼应人宠互动共处的主题,以曲率大小不同的竹拱为框架,在上方形成可供人坐下休息的平台同时,下方可供不同体型的宠物穿梭游戏。

竹编的小型构筑物

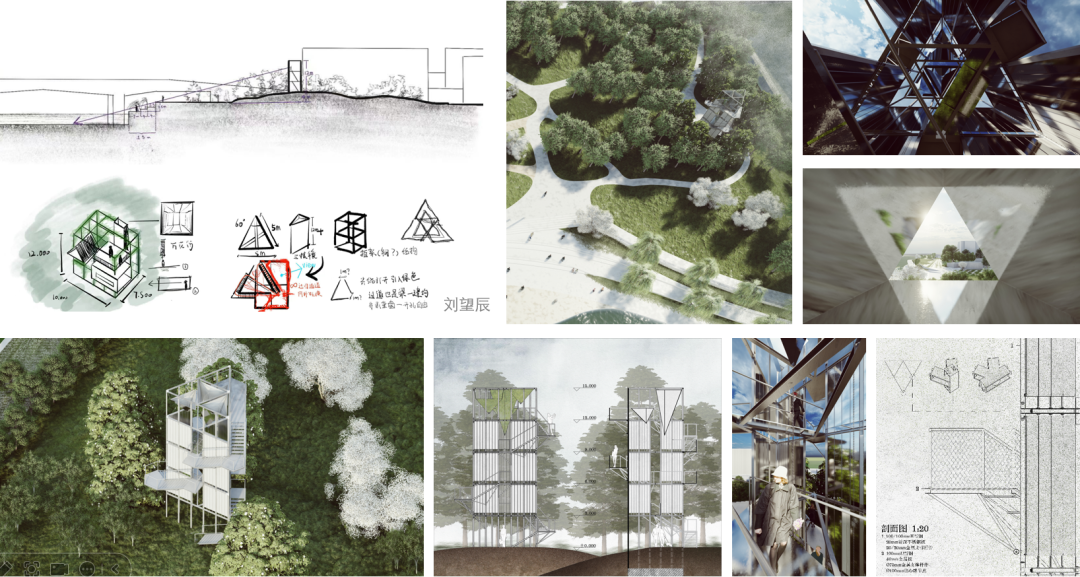

03 功能型景观建筑

总建筑面积:800㎡(±10%)

A.调整深化体量布局,在空间序列及功能使用上与场地巧妙结合;

B.在结构材料方面与个人第二阶段构筑物呼应;

C.重新调整建筑周边与第一阶段场地设计的关系,并进行场地景观深化设计。

学生成果节选

成果点评

最后的8周真正进入景观建筑设计阶段,同学们在经过景观构筑物对选址-功能-结构-材料-形态与环境关系的研究之后,重新思考第一阶段的场地设计和景观建筑布局,每个人都做了相应调整,并在景观建筑物中进一步推进了对内外空间的整合。

丘壑

刘望辰同学以微地形搭配丰富植被优化环境,建筑概念来自江南园林中常用的曲廊回院,创造借景框景,并通过钢框架结构体量旋转形成体块咬合、掏挖的空间透明性效果,满足不同的功能需求。将来可以更细致推敲空间尺度与感受。

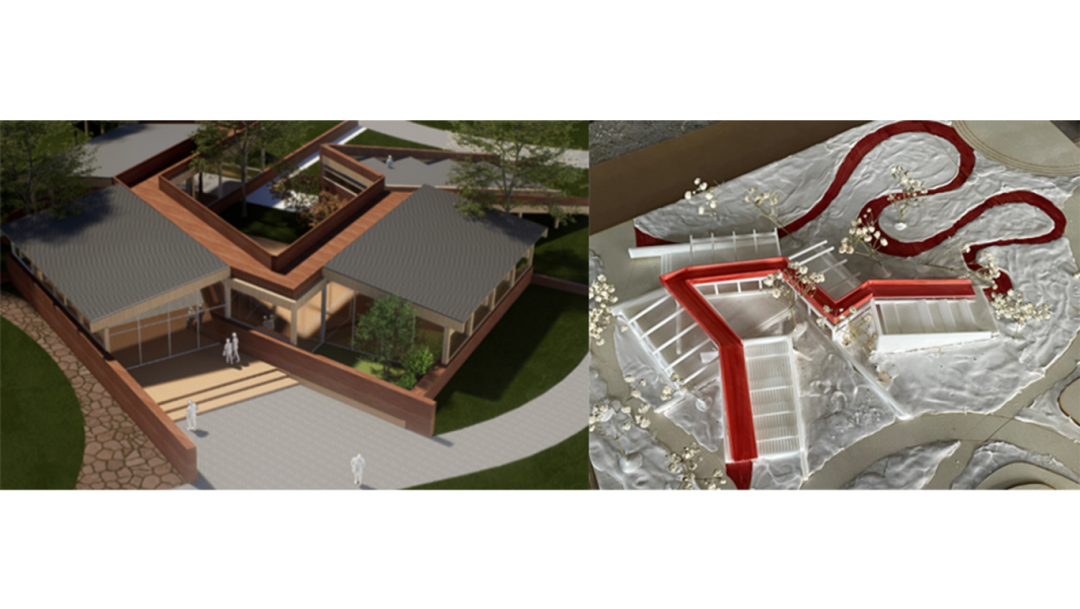

刘望辰同学的设计方案

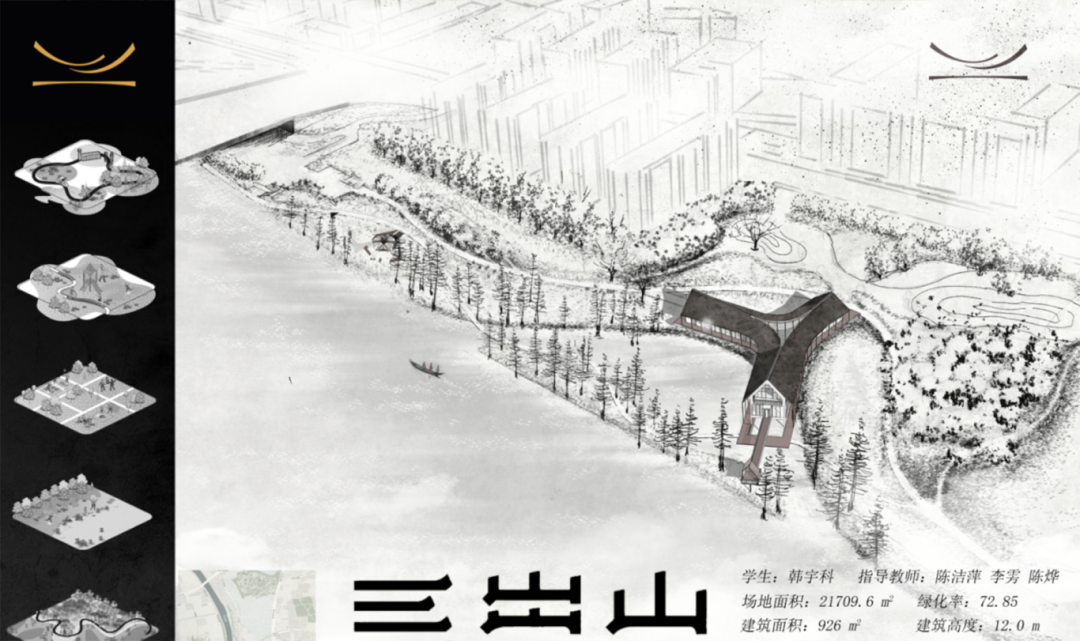

三出山

韩宇科同学将水边湿地堤坝起伏的形态延伸出的数条曲线,作为建筑物在平面和立面上的控制线,塑造了一个有趣的建筑形态,与场地的不同朝向共同构成丰富的边界,引导人们体验环境的行为。可惜内部空间效果还未深化到位。

韩宇科同学的设计方案

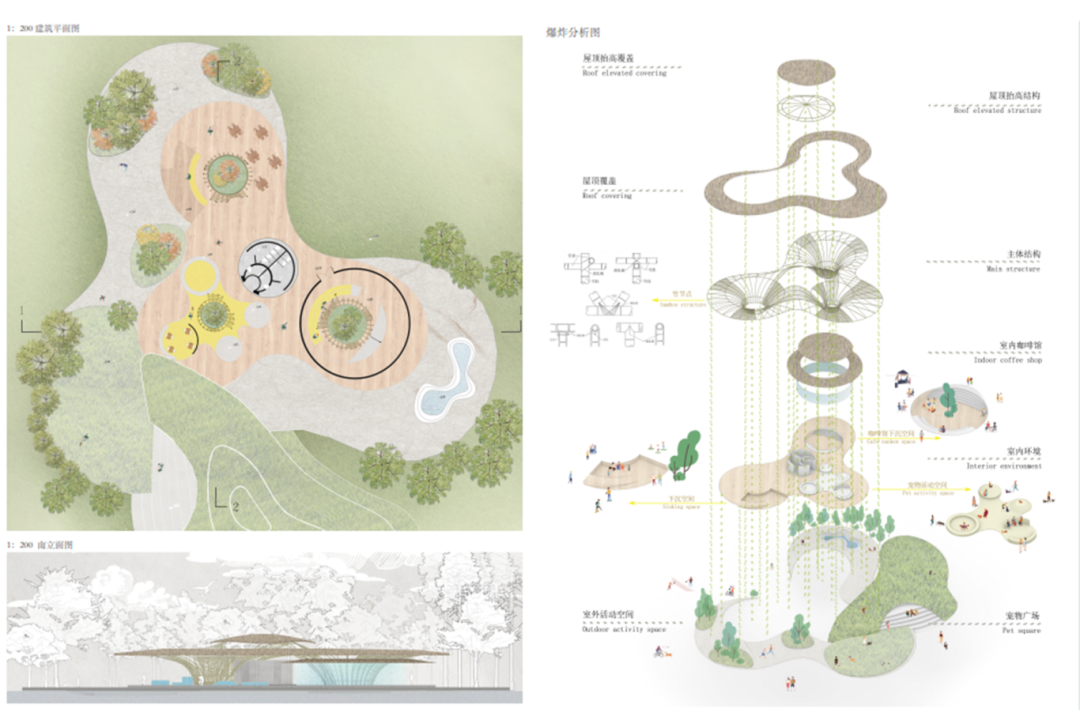

竹野

龚婉纯同学将童年爱宠的梦想与公园日常使用的多元体验场景结合塑造了一个社区人宠互动活力公园。用合理分区、地形改造与流线组织化解爱宠人群与惧宠人群的矛盾,用亲切的竹材和自然形态让游客体验自然和多样的玩法。柔性竹材的结构体系推敲不易,感兴趣未来可以继续。

龚婉纯同学的设计方案

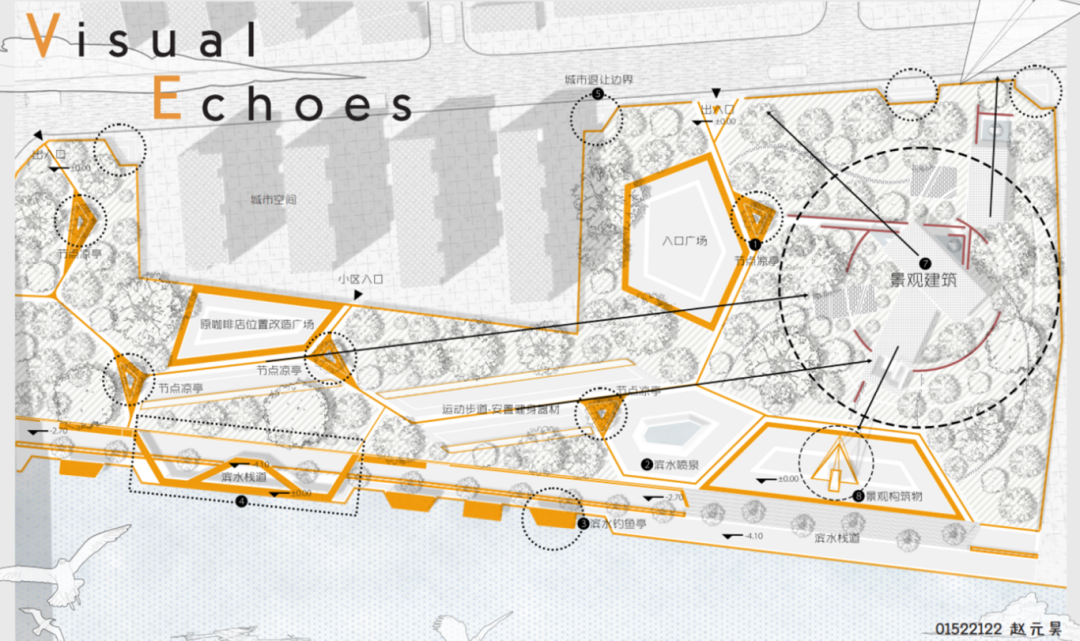

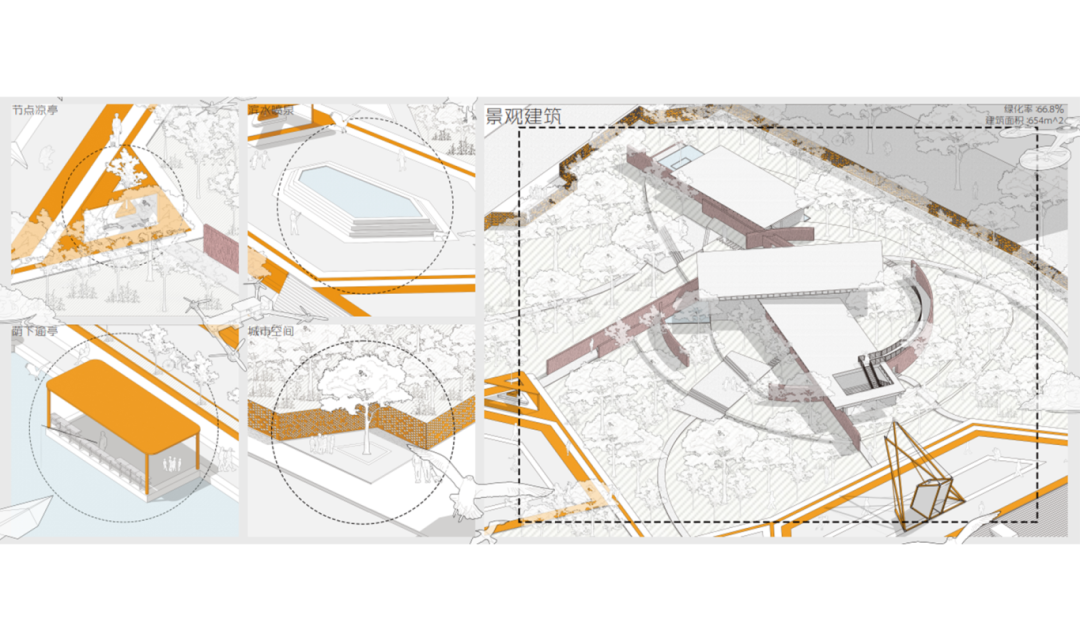

Visual Echoes

赵元昊同学以强烈的几何形式控制整体,但追求的却是景观场景感知上的细腻丰富,反复推敲景观建筑与周边环境通过路径的起承转合,并努力探索空间、功能与结构、构造上的诗意建构。将来可以再进一步推敲大尺度的几何形式与空间感知、功能使用之间的关系。

赵元昊同学的设计方案

圆之流·环溯秦淮

方鑫烨同学以多向院落单元组合的布局模式化整为零,应对周边复杂的功能需求和空间尺度;同时又以一套建构逻辑调控各单元,使整体复杂形态具有内在的形式与建造逻辑。最终方案内外均产生了较为丰富的空间效果。将来一方面可以与场地上景观设计的细节更好地结合,另一方面在空间质量与结构体系方面也还可以进一步提升。

方鑫烨同学的设计方案

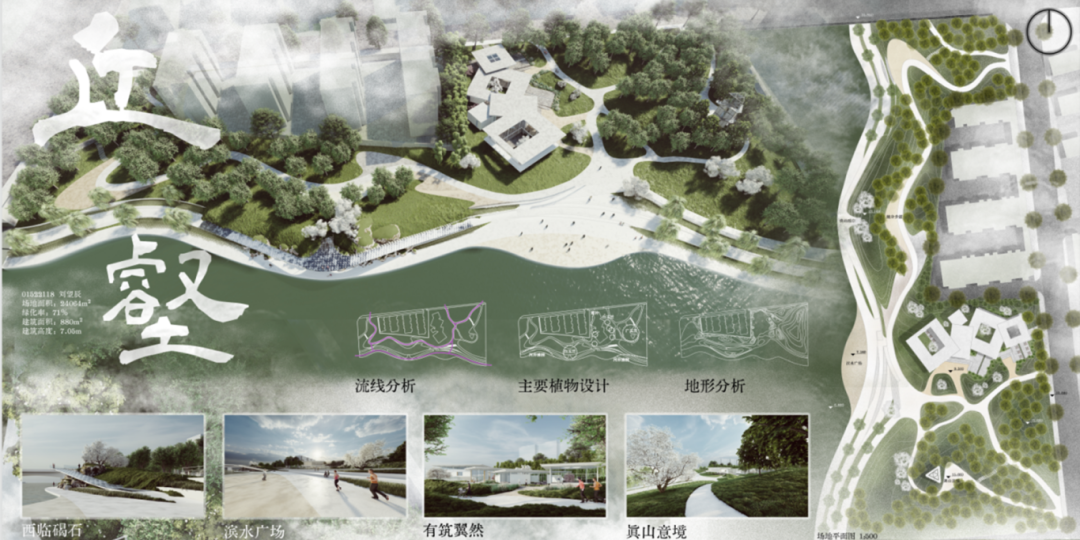

石城飞鸟

马悦亮同学结合场地现状,采用覆土建筑的概念,推敲下沉庭院、通道,坡顶等各个小空间的功能使用和视觉效果,可以最大程度保证场地的连续性。但要注意整个场地尺度的统一,个别地方尺度大小稍显失调。

马悦亮同学的设计方案

浮游秦淮,倚梦山林

杨茹惠同学的设计亮点在于将建筑体量抬起,联通公园内部与水景,释放地面,形成积极的半室外空间,供人们活动。若建筑下方空间与堤坝有更自然衔接则会更加出彩。

杨茹惠同学的设计方案

五、总结

通过这个课程训练,同学们切实感受到了建筑存在于具体的场地中,受到来自环境方方面面的影响,对环境的细致观察和体悟可以激发设计灵感,产生丰富多样的设计结果。但从场地设计到建筑设计也是环环相扣的过程,内在的逻辑引导我们将闪现的灵感与理性思维结合,练就扎实的专业能力。在这一过程中,充满了挑战与乐趣。

信息提供:景观学系党支部